Bewegung

Die Sonne seh‘ ich wandeln und den Fluss

und der der Sonne gold’ner Kuss,

dringt mir tief bis ins Gemüt hinein.

Eduard Mörrike

Ich möchte die Bewegungen aufspüren, nach Möglichkeit erspüren und als ganze Bewegungsgestalt beachten.

Der Fluss ist der Inbegriff der Bewegung: im Fluss sein , in Fluss bringen, flüssig, überflüssig; mit dem Strom, gegen den Strom.

Quelle und Mündung sind die beiden Pole eines Flusslaufs.

Je nach der Nähe zur Quelle oder zur Mündung zeigt er ein anderes Bewegungsverhalten in einer gewandelten Umgebung.

Bei aller Offenheit für seine Umwelt entwickelt sich der Fluss in einer Eigendynamik und eigenen Form.

Im „geraden“ Lauf entwickelt der Fluss den Freien Mäander.

Die innere Natur des Flusses, der Bewegung ist der Rhythmus.

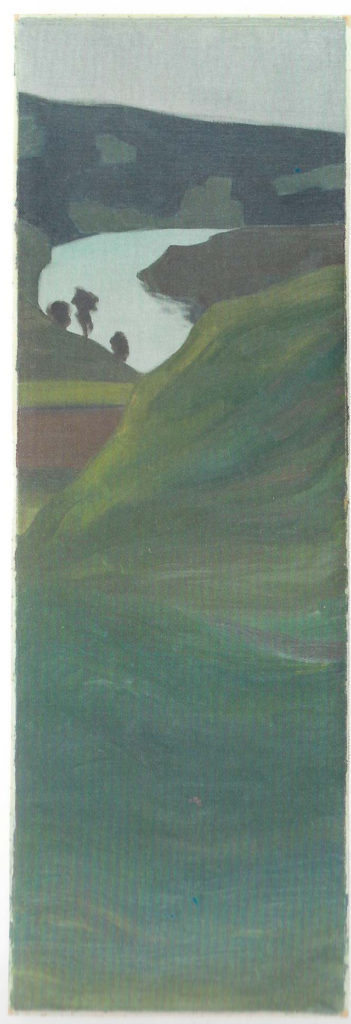

Ein Blick in die Aare-Landschaft: gewundene Täler, abgestufte Terrassen. Das Bild stellt sich auch als vertikales Panorama dar. Ein Frühwerk von Paul Klee, ohne Titel, um 1900; fünf gleich formatige Bilder bilden den ganzen Zyklus.

Ein Blick in die Aare-Landschaft: gewundene Täler, abgestufte Terrassen. Das Bild stellt sich auch als vertikales Panorama dar. Ein Frühwerk von Paul Klee, ohne Titel, um 1900; fünf gleich formatige Bilder bilden den ganzen Zyklus.

Das obige Bild ist ein Frühwerk von Paul Klee, naturalistisch gehalten. Die rhythmische Bewegung des mäandrierenden Flusses erschließt sich dem tastenden Blick. Im Spätwerk widmet sich Paul Klee in sehr abstrakten Formen der selben Bewegung. Der Rhythmus findet sich in gleicher Weise in beiden Bildwerken. Was verleiht beiden Werken die gestalthafte Dauer?

Berücksichtigt man das Milieu Wasser, dann ist der Formenreichtum der Aare Bild und Ausdruck des auf ihre Umwelt reagierenden Wassers.

Die zusammenwirkenden Gegebenheiten – Erde und Wasser – bilden zusammen die Grenzschicht.

Es wirken die Wassermassen je nach eigener Geschwindigkeit in sich Grenzschichten aus.

Das Bild Wirbelkosmos gibt einen Einblick in dieses bewegte Geschehen.

Im Wirbelkosmos bildet sich im strömenden Milieu ein organartiger Formenreichtum aus.

Die plastische Berührung

bildet scherend, verwindend Grenzflächen und verinnerlichende Raumgebilde

Hüllen bildend erfüllt sich ein Organismus und er fügt sich ein

in das Milieu seiner Bildung:

Behauptung seiner selbst,

Organisation nach innen und aussen,

Findung seiner Umwelt,

Einbindung

Die Bewegung ist ein offensichtliches Phänomen und zugleich ein verborgenes:

Dem Tal sieht man den Wasserlauf heute noch an – doch liegt er vergangen, verborgen zurück;

zum andern hat der Wasserlauf zukünftig die Möglichkeit als beliebige Form zu fließen.

Die Gegenwart der Bewegung erfahre ich als

Erinnerung und Vorstellung,

als Wille, Tätigkeit und als

Empfindung.

Und diese drei Formen sind

zugleich Bewusstseinsformen meiner Anschauung.

Frei nach Thomas von Aquino kann man schließen,

dass die Änderung dieser elementaren Bewegungszustände auch seelischer Natur sind.

Der Ringwirbel ist das universelle Bewegungs-Spiel

in Form und Bewegungsqualität, in Vielheit und Einheit.

Die geworfenen Speere im obigen Bild fixieren den Bewegungsablauf als Erinnerung.

Die Bewegung verleiht den Speeren zugleich eine gestalthafte Dauer.

So wie der Speer am Ende seiner Flugbahn fest verankert in der Erde steckt („Wir stehen aufrecht in der Erde verwurzelt“, Paul Klee),

so gibt der Ringwirbel auch eine Momentaufnahme der Geschichte seiner Bewegung.

Paul Klee macht uns mit seinem labilen Wegweiser auf diese Bewegungsverhältnisse aufmerksam.

Ein Ringwirbel. Blick von oben und seitlich.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite >> Laudatio

Man kann den Formenreichtum als verspielte Variation einer Grundform ansehen, doch fehlt noch das Ganze, das Werdende.

Paul Klee beachtete noch eine andere Bewegung: die Grund-Form; sie hat den Grund in sich; er nannte sie auch das Formende – im Gegensatz zum Form-Ende.

Er sprach in dieser Intention von seinem Werk als Schöpfung, als Genesis. Das geglückte Kunstwerk war in diesem Sinne eine Schöpfung

parallel zur Natur.

Die Schöpfung

lebt als Genesis

unter der sichtbaren Oberfläche

des Werkes.

Nach rückwärts

sehen das alle Geistigen,

nach vorwärts

– in die Zukunft –

nur die Schöpferischen.

Paul Klee 1914

Bedenken wir die letzte Strophe mit innerer Gewissheit, dass das Werden zugleich ein Verstehen beinhaltet, dann wird das Denken lebendig und

aus innerem Durchdrungensein offenbar und allseits ein- wie durchsichtig.

Das Ganze der Anschaung wird bildhaft plastisch und in innerer Notwendigkeit geordnet durch die bildnerischen Mittel.

Die mittlere Strophe verspricht ein selbstverständliches Sehen – aller Geistigen: Ein Erinnern des Gewordenen.

Die erste Strophe nennt Schöpfung und Genesis als lebendig; jedoch unsichtbar weil verborgen unter der Oberfläche des Sichtbaren.

Vergleichen möchte ich dieses Spiel mit einem Museumsbesuch einer jüngeren Schulklasse.

Die Schüler sollten mit einem Holzstück Klang und Form der Metallobjekte entdecken.

Kinder entdecken den sensiblen Wegweiser: erkennendes Bewegungsspiel. Für Paul Klee spielt die Bewegung im schöpferischen Prozess eine belebende Rolle.

In seiner bildnerischen Formenlehre, einem Kurs am Bauhaus, hält Paul Klee 1914 fest: “ Nach all diesen allgemeinen Voraussetzungen beginne ich da, wo die bildnerische Form überhaupt beginnt, beim Punkt, der sich in Bewegung setzt …Bleiben wir also vorläufig beim primitivsten Mittel, bei der Linie. In Vorzeiten der Völker, wo schreiben und zeichnen zusammenfällt, ist sie das gegebene Element. Auch unsere Kinder beginnen meist damit, sie entdecken eines Tages das Phänomen des beweglichen Punktes, und man kann sich kaum mehr vorstellen mit welcher Freude.“ (S.14f)

Die Beherrschung des Punktes, der Vorgriff auf ein Ziel: Vision, dokumentiert sich der früheste Mensch selbst in der Schaffung der Steinwerkzeuge. Weitere Erläuterungen hierzu finden Sie in der Laudatio von Hansjörg Noe.